踝部腓骨肌肌腱损伤的诊治技巧,详细解析!

腓骨肌肌腱的疾患是引起外踝症状的常见病因。常见的腓骨肌肌腱疾患包括:腓骨肌肌腱炎、狭窄性腱鞘炎、肌腱断裂、肌腱从腓骨肌沟或腱鞘内脱位或半脱位。今天我们来了解一下这些疾患都可以产生明显的症状。

概述:腓骨肌肌腱的疾患是引起外踝症状的常见病因。常见的腓骨肌肌腱疾患包括:腓骨肌肌腱炎、狭窄性腱鞘炎、肌腱断裂、肌腱从腓骨肌沟或腱鞘内脱位或半脱位

这些疾患都可以产生明显的症状。

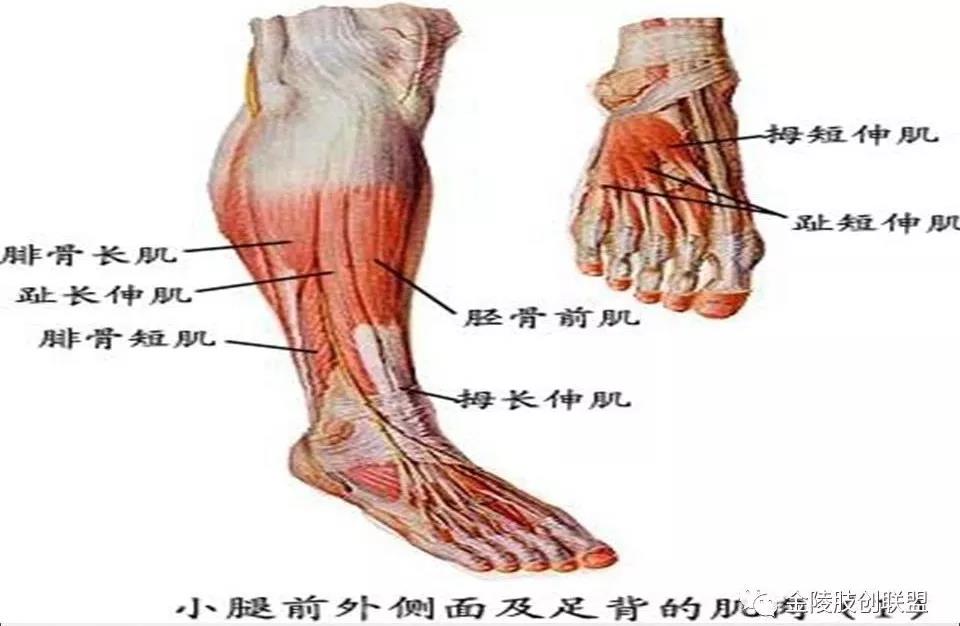

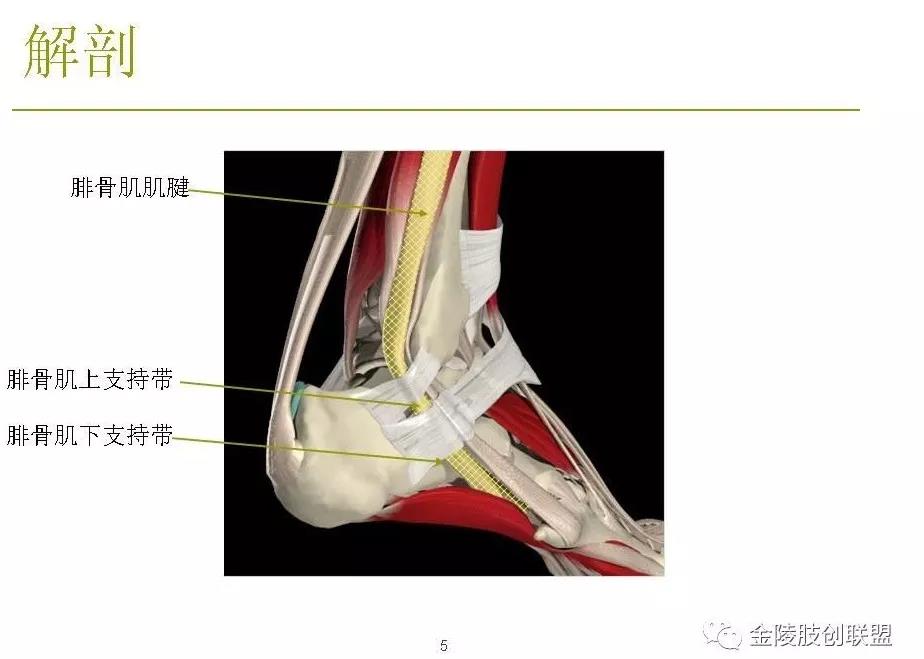

解剖

腓骨长、短肌位于小腿外侧,两肌皆起于腓骨体的外侧面,腓骨长肌起端较高,并掩盖腓骨短肌。两肌的肌腱经外踝后面转向前,在跟骨外侧面分开,短肌腱向前止于第5跖骨基底的背侧,长肌腱转绕骰骨至足底,然后斜向内前方,止于第1楔骨及第1跖骨基底的外侧面。在踝关节的外侧,有上、下两支持带悬架于外踝与跟骨之间,以防止肌腱向前滑脱。该肌由腓浅神经支配,收缩时使足外翻。

病理

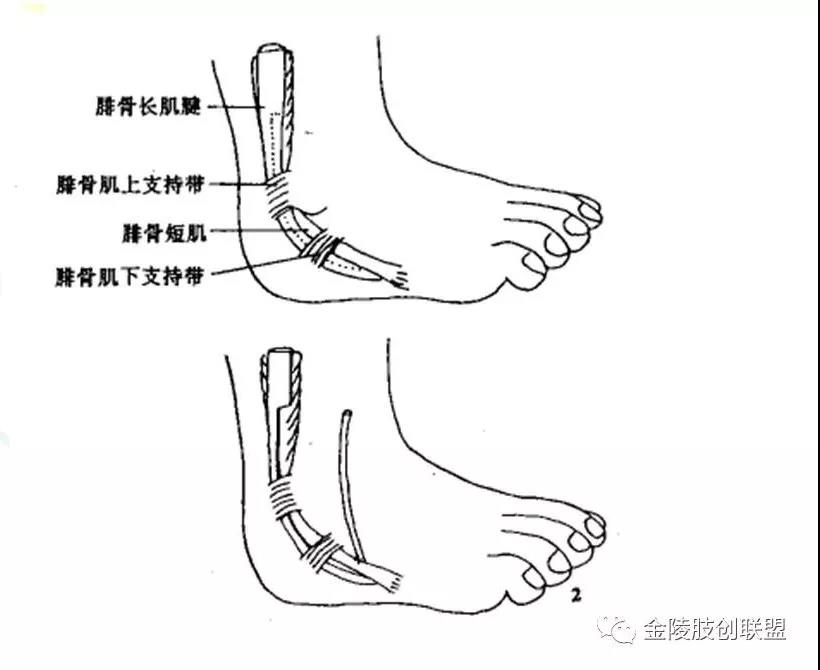

腓骨长短肌位于外踝后侧管沟中,当足踝部过度跖屈内翻或过度背伸外翻的扭转下,引起该肌腱拉伤,或悬架于外踝与跟骨之间的支持带断裂,肌腱因失去约束而从外踝后方面前滑脱。也可因外踝发育不全,沟管变浅,支持带松弛或缺如,在肌腱紧张时,易向前滑脱。

概述

腓骨肌肌腱炎经过适当的休息、冰敷和抗炎药物治疗后常会好转。

狭窄性腱鞘炎症状酷似外踝不稳定,做腱鞘造影或MRI检查可以协助诊断。部分切除外踝远侧的腓骨短肌腱鞘顶部常可解除疼痛。

狭窄性腱鞘炎

腱鞘是包绕肌腱的鞘状结构。外层为纤维组织,附着在骨及邻近的组织上,起到固定及保护肌腱的作用。内层为滑膜可滋养肌腱,并分泌滑液有利于肌腱的滑动由于反复过度摩擦,引起肌腱及腱鞘发生炎症、水肿、纤维鞘壁增厚形成狭窄环,肌腱的纤维化和增粗造成肌腱在鞘管内滑动困难,就是狭窄性腱鞘炎。

概述

腓骨长、短肌肌腱损伤

腓骨长、短肌肌腱可以单独或同时损伤。

受伤部位有肿胀和压痛,X线片检查显示腓籽骨在股骨管内的正常位置向近侧移动,表明腓骨肌肌腱断裂。

腓骨长肌肌腱断裂时可行肌腱固定术,采用Thompson和Patterson所介绍的方法,将腓骨长肌肌肉-肌腱结合点远侧段固定在腓骨短肌肌腱的近侧段上。

腓骨肌肌腱滑脱

Mcconkey和Favero指出腓骨肌肌腱可以在腱鞘内滑脱,但更为常见的是滑脱至腱鞘和肌腱沟之外。

腓骨肌收缩并使软组织过度受力,肌腱就从腓骨远端的后方脱位到前方。

损伤机制

损伤机制通常是踝用力背屈和腓骨肌强力收缩,如滑雪时向前摔倒。

某些学者认为这类损伤与跖屈外翻应力有关。

临床表现和症状

急性者,伤后病人常有外踝部肌腱滑脱感,局部肿胀,皮下瘀血、青紫、疼痛。足背伸外翻时疼痛更为明显。沿腓骨长短肌腱有压痛,该肌腱紧张、痉挛,足踝部不能做内翻活动。慢性者,腓骨长、短肌腱常移位于外踝之上,行走时出现弹响,故有“弹响踝”之称,一般不影响踝关节的负重与行走功能。

诊断

外踝处的跳动和弹响有助于诊断,特别是在上楼梯时

采用激发试验,即足在背屈、外翻和外旋位时对抗检查者施加的内翻跖屈力可以明确诊断

使足做环绕动作时检查者触摸腓骨肌沟的前尖端可查出肌腱的脱位情况

治疗

如早期未能发现病情并加以治疗,则将发展为慢性的功能障碍

治疗应根据损伤情况和骨、软组织解剖情况而定

建议急诊修补腓骨肌上支持带,然后用非负重石膏管型固定4周,然后再换短腿负重石膏管型固定2~3周,随后开始进行活动范围及逐渐加强的肌力锻炼。

治疗

除非有禁忌证,否则有症状的慢性或复发性肌腱脱位应当采用外科手术治疗。容易导致复发性脱位的解剖学因素包括上支持带失效、腓骨肌沟浅或腓骨远端后侧表面突出。

手术方法

手术方法有五大类:

骨膜附着术

腓骨肌沟加深术

肌腱成形术

骨阻挡术

肌腱改道术

如Sarmiento和Wolf介绍的切开跟腓韧带并将腓骨肌肌腱放至韧带深面的方法。

治疗方法

一般可以利用深筋膜或骨膜作软组织重建。如果筋膜不够,采用Kelly所介绍的后侧骨阻挡术,可获得极好的效果。

Jones所介绍的应用跟腱外侧条修补是另一种方法,但是采用此法治疗的一些患者术后可能会有持续性的跟腱炎症状。

治疗方法

Stein利用半侧腓骨短肌肌腱修复上支持带

Steinb?ck和Pinsger采用移位至跟腓韧带下的治疗方法取得了良好的疗效

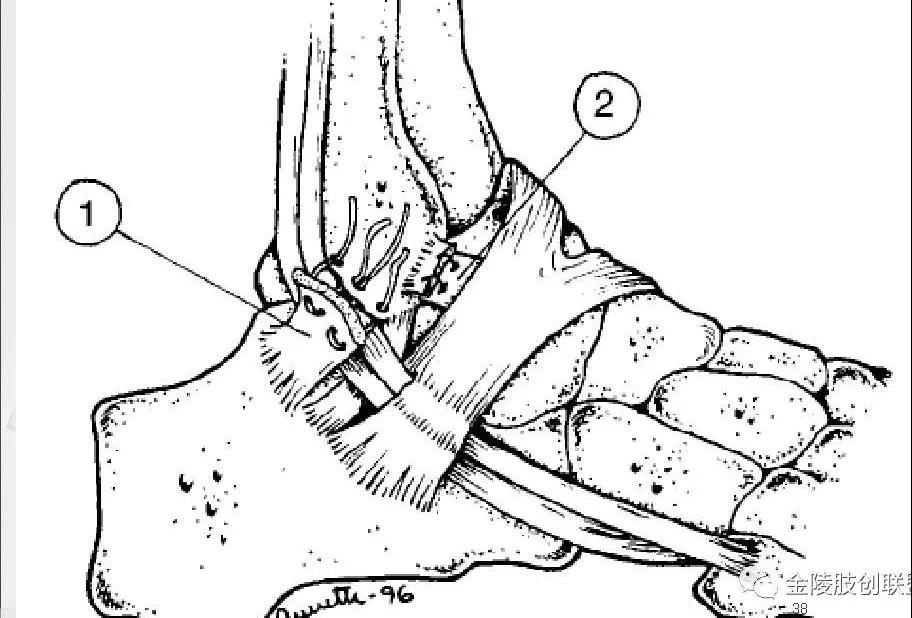

手术方法-1

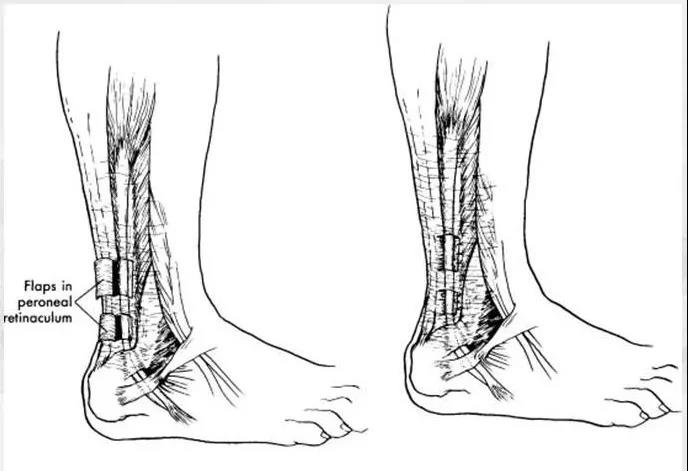

在腓骨下1/3的后侧表面做一个纵切口,向下沿足外侧缘延长至骰骨处。在外踝处掀起一表浅的后侧皮瓣,在深筋膜上做一个大瓣,基底部与外踝尖部相连。将腱鞘及腓骨肌肌腱拉向前,用骨刀在外踝后侧表面做一骨沟并把腓骨肌肌腱放置其中,然后将筋膜瓣覆盖于肌腱上,并将它与留存的支持带、骨膜或跟骨外侧的软组织缝合在一起,使肌腱维持在正常位置。

术后处理:用夹板或石膏固定足与小腿成90°角的轻度外翻位,固定4周,在保护下负重,然后带石膏或可拆卸支架完全负重2~4周。

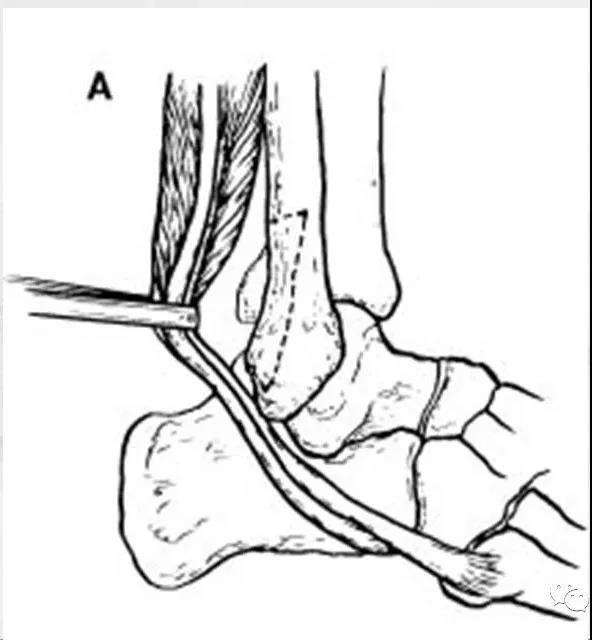

手术方法-2 (Zoellner & Clancy)

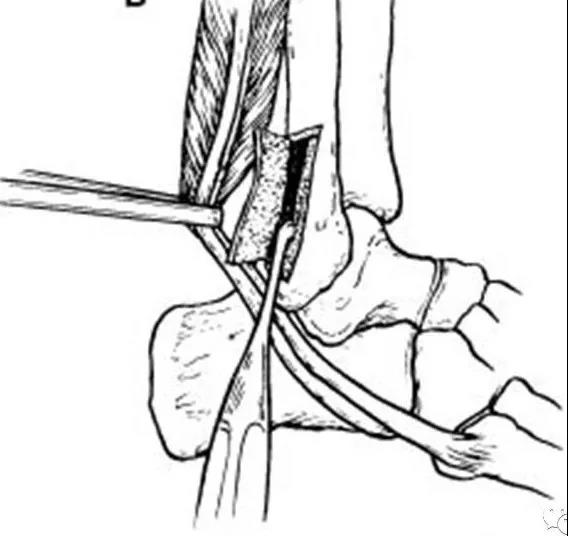

在外踝后侧沿腓骨肌腱走行作7cm长的J形弧形切口,把肌腱从其腱鞘中游离出来并拉至外踝前侧。

沿远段腓骨的后内侧面及外踝做一个3cm×1cm的皮质骨膜瓣,使其后内缘与腓骨相连,作为铰链。

Zoellner & Clancy方法

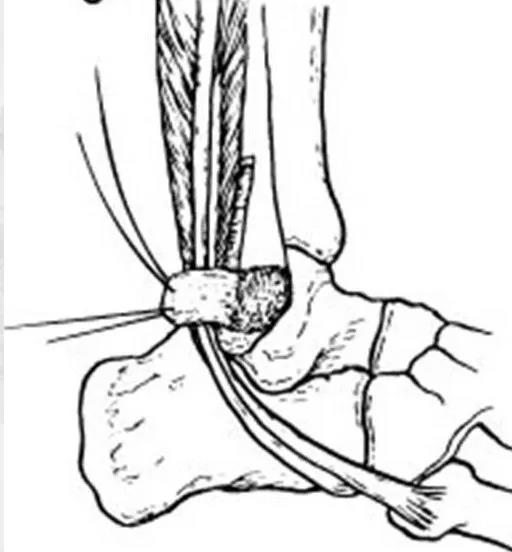

将骨瓣向后翻起,刮去腓骨后侧面的松质骨,做出深度为6~9mm的骨沟,再把骨瓣填回原处,形成3~4cm长的骨沟。应将骨沟底表面修整光滑议适宜放置腓骨肌肌腱。然后把肌腱移至沟内,将踝关节做全范围活动,确保肌腱在沟槽内,而且没有半脱位或脱位的倾向。

Zoellner & Clancy方法

如果上支持带有足够强度用作修补,则把它折叠覆盖于肌腱上。但更常见到的是支持带薄弱,此时则从外踝的外侧面再做一骨膜瓣(1cm),保留后外侧边缘作为轴部。将此瓣向后翻着与腓骨肌支持带内侧部缝合在一起。

常规关闭伤口,用短腿石膏管型固定。术后处理:

3周后更换成可以做背伸跖屈锻炼的带铰链的短腿石膏管型再固定3周,待恢复了全部或动范围及正常肌力是才能进行大强度的运动。

手术方法-3 (Jones)

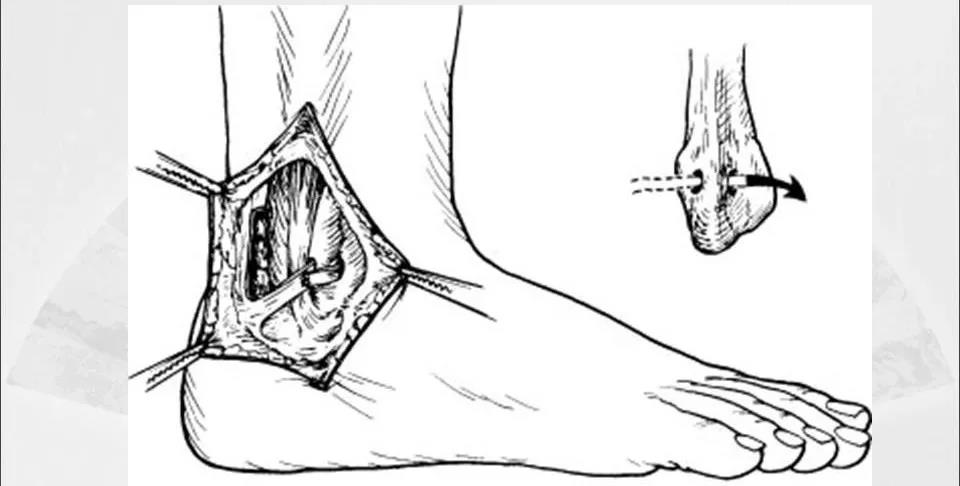

在外踝后侧做一个长5cm的纵切口,不损伤腱鞘而把腓骨肌肌腱放回至外踝后面的正常位置。

显露跟腱并在其外侧缘切出一个长5cm、宽0.6cm的肌腱条,与跟骨相连。

然后再显露外踝,沿前后方向在外踝上钻一骨孔。

把腱瓣的游离端自跟骨穿过此孔,然后与自身和骨膜缝合。

术后处理:同前述手术方法的术后处理。

手术方法-4

Watson-Jones和DuVries改进了Kelly的后侧骨阻挡术的手术方法,把腓骨肌肌腱放置到外踝后侧的位置。

Watson-Jones

Watson-Jones在外踝表面做一个厚骨膜-骨瓣,并使其在近端仍与骨膜蒂和其他软组织附着,将此骨瓣转向后方,覆盖肌腱并将其末端与软组织相缝合。

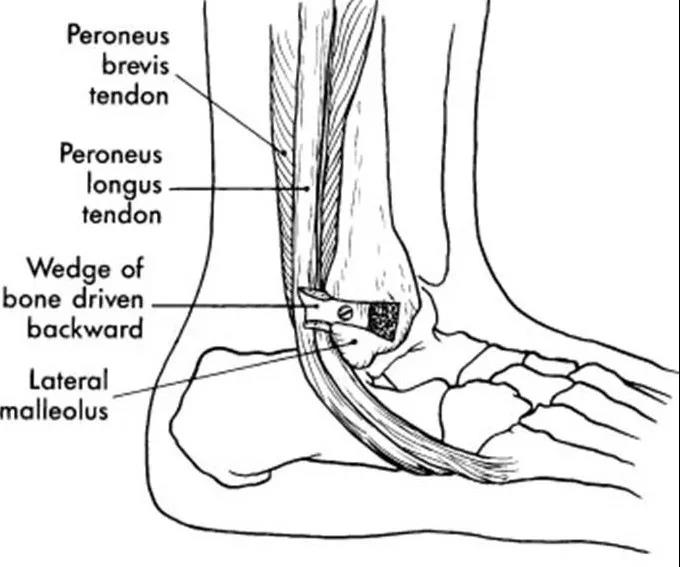

DuVries

DuVries从外踝切下一条2cm的楔形骨块,将它向后推移0.5cm,使其一端悬挂盖住腓骨肌腱。然后用小螺钉固定此骨块。

Micheli, Waters & Sanders

Micheli, Waters, and Sanders介绍的骨阻挡术,从腓骨远端取一个3cm×5 cm的长方形皮质骨片,修整骨片以适合骨床的轮廓,然后将其向远侧移动1~1.5cm,并用3.5mm AO螺钉固定。

他们在12例患者中应用该方法,11例取得优良效果。其并发症包括移植骨晚期创伤性骨折1例,2例出现疼痛和慢性肿胀而重新需要进行探查术。

他们发现外踝边缘的撕脱性骨折几乎是腓骨肌上支持带断裂的特征。

Stover和Bryan

对于急性损伤,Stover和Bryan建议采用塑形良好的短腿石膏管型,于足部稍成跖屈位固定6周。

对于慢性损伤,他们建议手术治疗。

Murr

Murr报告了3例有外踝撕脱及肌腱滑脱的患者,他认为虽然肌腱及骨折断片可用闭合方法复位,但是不稳定。他建议将腓骨肌肌腱复位,用缝线穿过撕脱骨片及外踝上的骨孔,对撕脱骨片进行固定。

Mcconkey和Favero

Mcconkey和Favero报告急性后腓骨肌肌腱在其腱鞘内发生半脱位。

在足外翻及背屈时腓骨短肌肌腱从沟内脱位,导致腓骨长肌肌腱向后外侧脱位。

治疗时将腓骨肌上支持带瓣覆盖在腓骨短肌肌腱上加以缝合后获得了成功。

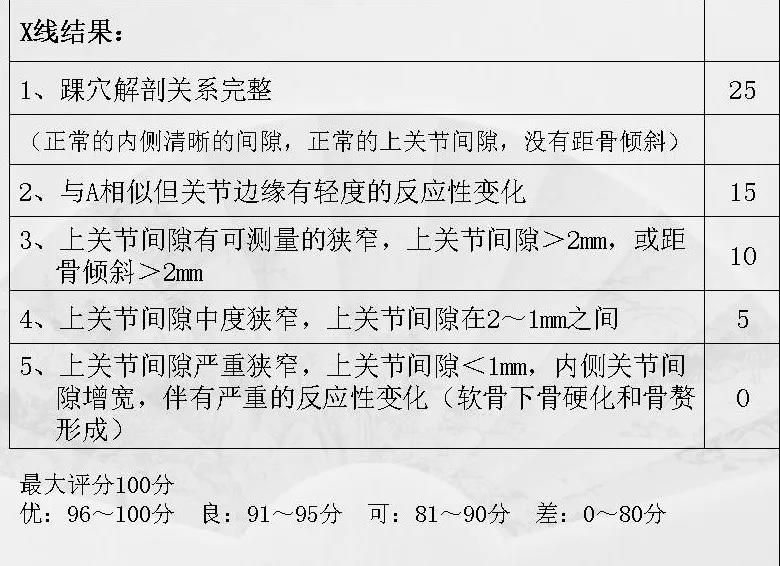

踝关节内侧副韧带损伤

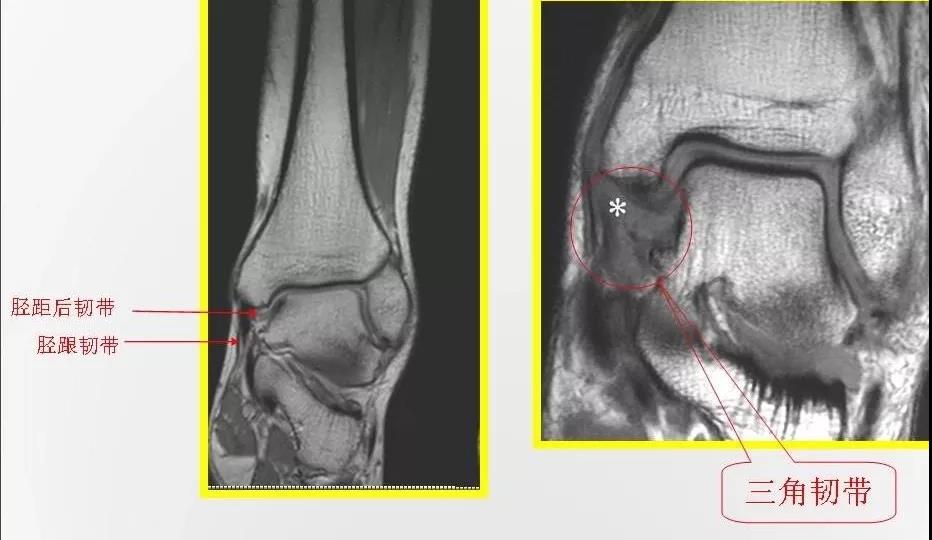

临床表现:

踝关节明显肿胀,内踝尖的前下方压痛,可见皮下瘀斑,跟骨内侧略有凹陷,按压有空虚感,X线显示外踝骨折,侧位片示骨折线从后上斜向前下,其中:

踝关节内侧间隙>4mm,或外翻外旋应力位X线片显示踝关节内侧间隙>4mm,或

距骨与胫骨关节面夹角>14°。

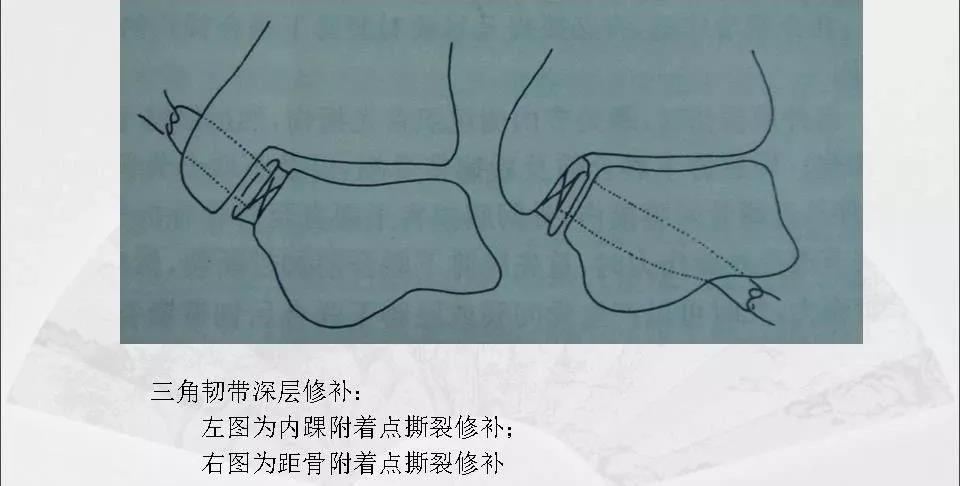

治疗方法

先复位固定外侧腓骨骨折,再取内侧弧型切口修复三角韧带,分别显露三角韧带浅层及深层,韧带断裂采用2号不可吸收ETHIBOND线缝合,如果三角韧带起点或止点断裂可在内踝或距骨上打孔,直接缝合于骨组织上,待外踝下胫腓联合固定后再打结,术后内翻位石膏固定4-6周。

如何减少误诊、漏诊率?

三角韧带断裂常合并外踝骨折等踝关节其它部位损伤,极少有单纯性的三角韧带损伤。许多病例在初诊时X线片上并不出现踝关节内侧间隙增大表现,因此有相当高的误诊、漏诊率。为此必须重视对损伤机制的分析,有针对性地进行检查。

当距骨受到外翻、外旋暴力时,三角韧带最易受到损伤。

在临床,X线片显示下胫腓联合分离或在此平面上外踝骨折时,应重视对其内侧结构的检查,无踝关节内侧间隙改变,但内踝有明显肿胀压痛,内踝下跟骨内侧凹陷或内踝尖前下空虚感时,应行外翻外旋应力位X线片,如果踝关节内侧间隙增大,距骨外移明显,则三角韧带很可能损伤。

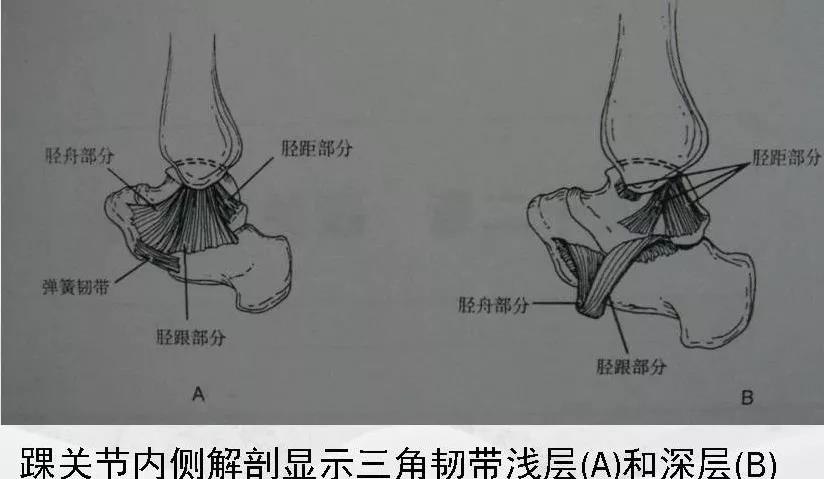

解剖

三角韧带分浅深两层,浅层起于内踝的前丘部,止于舟骨,载距突,小部分止于距骨。深层起于内踝后丘部和前后丘部间沟,其较粗大韧带比较水平,能够限制距骨侧向移位。三角韧带是踝关节周围韧带中坚强组织,可弥补内踝较短之不足,防止距骨外旋外移。因此,三角韧带对踝关节起着十分重要的作用。

踝部损伤手法固定有50%的失败率?!

原因主要在于忽略了踝部韧带损伤。陆震照等人通过临床观察,发现三角韧带断裂合并外踝骨折石膏固定3个月摄片,踝穴正常,外踝骨折愈合良好,但应力下摄片示踝关节内侧间隙>4mm。因此,不仅影响复位的三角韧带损伤需要修补,即使复位后关节内侧间隙正常,也应考虑修补三角韧带。由于三角韧带作为踝关节内侧的唯一韧带组织对踝关节的稳定具有重要作用,断裂或瘢痕愈合后强度将减弱,距骨在外旋外翻应力时,外踝将承受很大应力,日久易产生踝关节疼痛等创伤性关节炎。因此,我们认为一旦确诊,应该进行手术修补治疗。

手术注意事项

手术中,对于三角韧带深层损伤探查时应注意其解剖位置较深而偏后,且有胫后肌腱覆盖,在手术中宜牵开胫后肌腱,并切开其腱鞘,才能发现断裂之深层韧带。

有病例伴内踝骨折,一般认为凡内踝骨折,无三角韧带断裂,但术中探查其内踝前丘部撕脱性骨折,骨折块较小,固定后踝关节外翻应力试验仍阳性,探查三角韧带深层断裂,行韧带修补。

(本文部分图文来源于网络或书籍)

本文来源:金陵肢创联盟

文章推荐